目次

はじめに

こんにちは。産業能率大学橋本ゼミ13期生の池田航汰です。

近年では、地域コミュニティや伝統文化の継承が注目されていますが、私が住んでいる地域では、その一環として小田原市で毎年開催される「若宮八幡宮例大祭」があります。

今年は、そのお祭りのOBとして参加させていただきました。このお祭りを通して、地域で行われる伝統行事に触れることの大切さを改めて実感しました。本報告書では、この活動を通して、感じたことや学んだことを共有し、地域活動の実態やその理由をお届けしたいと思います。

若宮八幡宮例大祭ってどんなお祭りか

若宮八幡宮例大祭は、地域の歴史と伝統が関係している重要な行事で、毎年10月の第2週土・日曜日に開催されます。主祭神である応神天皇に感謝と祈りを捧げるこのお祭りは、地域の結束と文化を支える重要な行事の一つとなっています。

このお祭りでは、神輿と山車の巡回が行われ、地域住民が一丸となり、古くから受け継がれてきた伝統文化を次世代へと伝えていきます。

巡回する神輿には男神輿と女神輿があり、この2つの神輿は「小田原流」といい、世界規模で見ても小田原にしかなく、独自の決まり大きく分けて4つあります。

1つ目は「神輿を上から見てはいけない」です。この理由は、神輿に神様が乗っているため、上から見てしまうと神様を見下す行為になってしまうためです。

2つ目は「肌を見せてはいけない」です。この理由は、参加者が神様に対する敬意を示す一つの表現とされているためです。しかし、この決まりは熱中症などの恐れがあり、現代では強制はされておらず、参加者たちは長ズボンで参加しています。

3つ目は「後ろ歩きをしてはいけない」です。この理由は後ろ歩きをしてしまうと、神様を背にすることや、軽率に扱うことを避けるという意味が込められています。そのため、道が行き止まりになった場合や、通行できない場合などは必ず神輿を「時計回り」させて道を通るようにしています。

4つ目は「特定の掛け声をすると神輿を担いで走る」です。この理由は神様に勢いと力強さを伝える意味とされており、けがの防止のため、特定の掛け声の部分で神輿を担いだまま走ります。

こちらが祭りの際に発せられる掛け声と走りです。

昔から伝わる「小田原流」では主にこの4つの決まりを重要視して、祭りを行ってきましたが、現代では熱中症や脱水という恐れから、2つ目の決まりは徐々に緩くなってきました。

しかし、伝統を次世代に伝えるため、撤廃というわけではなく、長ズボンを着用しての参加となっていったのです。

このように、大きな課題点があったとしても、決まりをなくすのではなく、小田原流の伝統は現代でも消えずに次世代へ伝えられていきます。

次に山車についてです。山車は神様を祭っていることを伝える重要な役割があります。

例えとして、屋台の石焼き芋が挙げられます。これは屋台が発する独特な音楽が、石焼き芋の屋台が来たことを知らせてくれます。それと同様に、山車から出る音楽が神様を祭っていることを知らせる重要な音楽となっているのです。この山車は多人数の大人が乗ってしまうと壊れてしまうため、地域住民の子供たちが太鼓をたたいて曲を奏でてくれるのです。

このように若宮八幡宮例大祭は伝統を守るため、今も行われています。

若宮八幡宮例大祭の歴史について

若宮八幡宮例大祭は約300年前から始まったといわれており、その理由として環境問題が関係しています。その環境問題が「水害」です。小田原市では水害による豊作の被害がとても大きく、住民たちも食糧問題に大きく悩まされていました。

そこで住民たちは、水害による被害を和らげるために、地域の守り神として祀られていた応神天皇に助けを求めるようになったのがこのお祭りの始まりとされています。

この祭りの行われる季節は豊作の時期にあたる9月から始まりました。それから毎年9月に祈りを捧げるお祭りをしていましたが、年々水害による被害がなくなっていったため、「神様、今年もこれだけお米が取れました」という感謝を神様に伝えるお祭りに変わっていきました。そのため、このお祭りが開催される月も変更され10月の豊作後の季節となったのです。

このお祭りは初め、神輿や太鼓などの大掛かりな道具はなく、住民たちは歌や踊りを通じて神様に祈りを捧げていました。しかし、一昔前に杉崎運輸の先代さんから、神輿や太鼓を寄付してもらい、現在の形を形成していったと言われております。また、太鼓や神輿などを寄付した際に「小田原流」も伝授されたとしており、現在も受け継がれているのです。

少子高齢化問題についてとその改善策

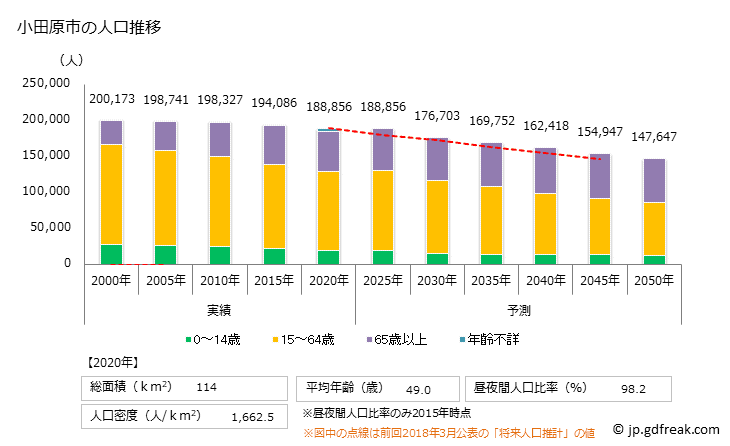

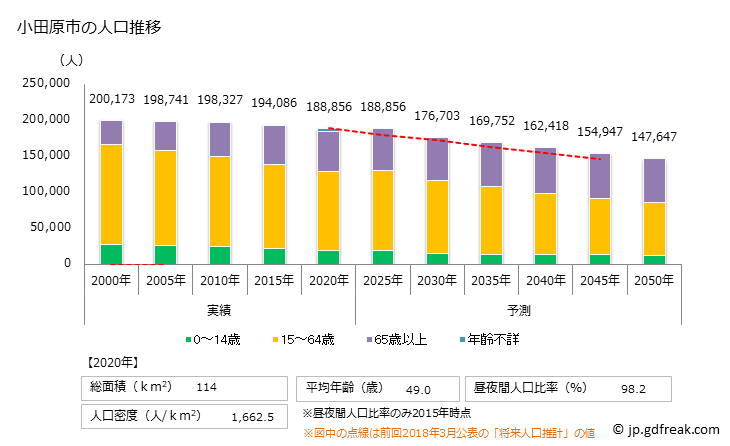

私はこのお祭りにOBとして年々顔を出していったのですが、そこでとある問題を感じました。それは「少子高齢化問題」についてです。例大祭は、地域住民が一丸となる行事の一つなのですが、神輿を担ぐ人や太鼓をたたく人が、年々減少している現状に気づきました。

私は、この問題について少子高齢化問題が関係していると考え調査を行いました。

その結果、高齢化で神輿を担ぐ人が少なくなっていることは勿論、小田原市の人口減少により、太鼓をたたく子供の数でさえ減少していっていることが明らかになりました。

私はこの人手不足問題の改善策としてどのような対応をとる予定なのか、実際に取材してきました。

改善策としては、神輿を担ぐ時間を減らして、負担をかけないようにする。また、他の地域から助人を呼び協力しながら祭りを実行している。しかし、子供の数の減少については、対応をとることが難しく悩まされているのが現状であるとのことです。

私の考えとしては時間短縮の対応をとり、現在も祭りを続けているのは良案だと感じたが、これだけでは少子高齢化問題による根本的な問題解決には至らないかと考えています。

また、例大祭には独自のルールである「小田原流」があり、助人が小田原流の決まりを守ることは非常に困難だと考えました。

そこで私が考えた案としては、独自のルールである「小田原流」の改変が必要だと考えました。小田原流を改変することによって、助人が来やすい環境を作ることにつながり、更には地域住民でない子供や大人たちも、参加できやすく、人手不足問題を解決できると感じました。

しかし、「小田原流」といった数少ない独自の決まりを変更することは、地域の伝統や文化を損なう恐れもあるため、慎重に検討する必要があります。特に、祭りに参加する地域住民の中には、この伝統を誇りの思っている方も多く、安易なルール改変が反発や不満を招く可能性があると感じました。

そのため、独自のルールをすべて改変するのではなく、柔軟な形で「伝統を守り、助人が参加しやすい方法」を模索することが重要だと考えます。

例えば、初心者でも「小田原流」を学びやすい講習会を事前に開催し、神輿の担ぎ手と太鼓の役割を簡略化することによって、地域外の方でも参加しやすい仕組みを取り入れることが重要だと考えました。

こうした工夫を通じて、地域住民だけでなく外部の人々にも参加を促し、祭りの伝統を守りながら新たな形で発展させることが伝統行事を守るカギになるのではないかと考えました。

結論

若宮八幡宮例大祭は、地域住民にとって地域の絆や伝統を象徴する大切な存在です。

しかし、少子高齢化や人口減少といった問題に直面しています。これらの問題を対処するには地域住民は勿論、外部からの協力も重要です。時間短縮や助人の招待といった、現行の対応に加え、地域外の人々が参加しやすい環境を作ることで、この伝統行事を守り続けることができるでしょう。

このお祭りが今後、永遠に多くの人から愛され、地域の誇りであり続けることを願っています。

参考文献

(最終閲覧日 1/25)

(最終閲覧日 1/25)

執筆:橋本ゼミ13期生 池田航汰