目次

1. はじめに

こんにちは、橋本ゼミ13期生の佐藤舞佳と上野遥菜です。

私たちは2024年度後期にゼミ内でOBOG会というイベントに参加しました。ここではただの参加者としてではなく、自ら希望する役職に就き運営側としても活動しました。しかし正直なところ、「このイベントに携わることが自分にとってどのような学びになっているのか」をよく理解せずに、とにかくやるべきことをこなしているという感覚でした。

このほかにも橋本ゼミでは様々な活動が行われていますが、「それらに参加することは自分たちにとってどのような学びになっているのだろう」と疑問に感じたことから、ゼミというコミュニティについて LPP の観点から考えてみることにしました。

2. LPPとは

皆さんは LPP という言葉をご存じでしょうか?

LPPとは、Legitimate Peripheral Participation の略で、日本語では 正統的周辺参加 を意味します。これは、人が学びやスキルを身に着けるプロセスを説明する理論であり、学びが単なる知識の暗記ではなく、 コミュニティの一員として活動を通じて成長する という考え方に基づいています。

3. ゼミ活動におけるLPP

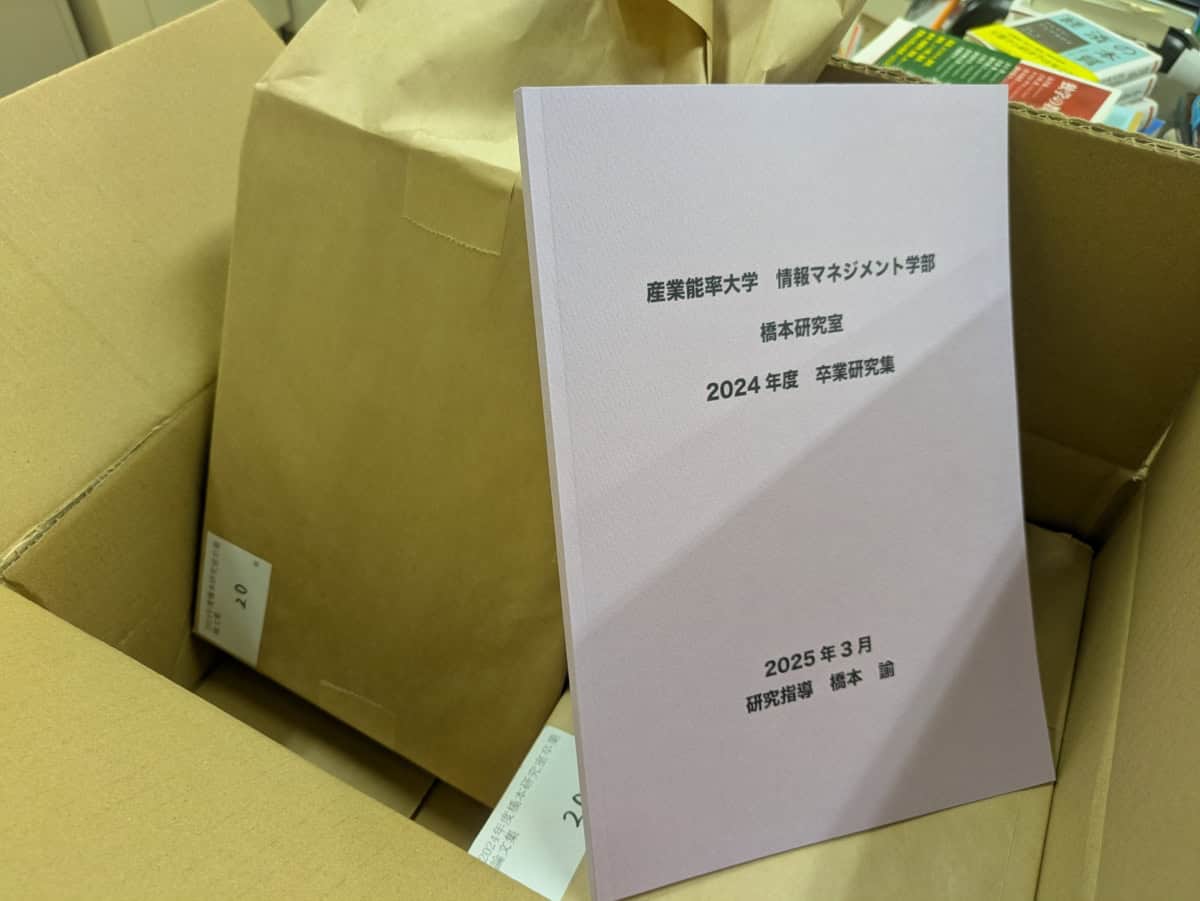

私たちが所属する 「産業能率大学 橋本ゼミ」 の活動を例に、LPPについて考えてみます。

OBOG会での学び

先日、第一回目の OBOG会 が開催されました。

OBOG会とは、ゼミを卒業されたOB・OGを招き、先生や現役生と交流する場を設ける行事です。

私たちはこのOBOG会の運営に携わりました。

運営を通じて気づいたこと:

- 「意識を高く持つこと」や「こだわり」が大事である

- 先輩方の意識の高さや工夫を学ぶことができた

例えば、装飾の計画を2年生だけで考えたとき、最初は何となく進めていました。

しかし、先輩方から 「こうしたらもっと良くなるのでは?」 という意見をもらったとき、自分たちの 意識の甘さ を痛感しました。

また、先輩方は「渡り鳥」をテーマに悩みながらも 細部にこだわる姿勢 を見せていました。

結果的に、私たちも「こだわることの大切さ」に気づき、質の高い装飾を作り上げることができました。

このように、OBOG会の準備を通じて 意識の高め方やこだわりの重要性を学ぶことができた のです。

そして、こうした学びは 学祭の準備や普段のゼミ活動にも共通している ことに気づきました。

4. 日常にもあるLPP

ここまではゼミ活動におけるLPPを考えましたが、実は 日常生活の中にもLPPの概念は存在します。

例えば、私は現在 学生団体 に所属し、新聞制作のプロジェクトに関わっています。

最初は、「○○ができるようになりたい」という明確な目的はなく、ただ活動を続けていました。

1年生の頃は、先輩のメールの送り方を真似したり、打ち合わせに同行して話を聞いたりするだけでした。

特に 「学んでいる」という実感はなく、時間が過ぎている感覚 でした。

しかし、2年生になり 長(リーダー)の立場 になると、実際に 外部の方とのメール対応や打ち合わせを任されるようになりました。

最初は不安でしたが、意外にもスムーズに対応できたのです。

この経験から、 「自分では学んでいると意識していなくても、経験が積み重なって学びになっていた」 ことに気づきました。

つまり、LPPの概念にある 「学びとは、意識的に学んでいると感じる時だけでなく、無意識の中でも進行している」 という考え方を実感することができました。

5. まとめ

LPPについての理解は深まりましたか?

私たちはゼミ活動や学生団体の経験を通じて、 どのような場面でLPPを実感できたのか を考えてきました。

この記事を読んでくださっている方の中には、ガクチカに悩んでいる学生や、学びとは無縁だと感じている社会人 もいるかもしれません。

しかし、LPPの概念に基づけば、 自分では気づいていないだけで、実は「好きなことや夢中になっていること」から学びを得ている可能性がある のです。

参考文献

- 関西大学学術リポジトリ 「ゼミ活動における学びを探る視点とその有効性」リンク (2024.12.16)

- Whole Asshole Catalogue 「正統的周辺参加:Legitimate Peripheral Participation, LPP」 (2025.1.24)

- ジーン・レイヴ、エティエンヌ・ウェンガー (1993) 『状況に埋め込まれた学習‐正統的周辺参加‐』(佐伯胖 訳) 産業図書 (2025.1.24)

執筆:橋本ゼミ13期生 佐藤舞佳と上野遥菜